Les personnes qui présentent des problèmes de santé sont exposées à une stigmatisation, consciente ou inconsciente. La stigmatisation peut être ressentie ou effective. Dans le cas de la SLA/maladie dite "de Charcot", il y a une profonde dissonance entre la personne qui en général conserve toutes ses facultés mentales, mais subit une évolution si rapide de la maladie qu'il est difficile de s'y adapter et par ailleurs les interlocuteurs qui voyant un corps amaigri, sans force, assimilent la difficulté à parler, la bave et la tête penchante à des facultés intellectuelles défaillantes.

Par ailleurs nos sociétés présentent incorrectement la santé comme étant l’état naturel, et donc est toujours accusatrice envers les malades qui auraient donc dilapidé leur « capital santé ».

On trouve cela aussi chez les malades du cancer à qui bizarrement les médecins intiment sérieusement de « se battre » contre leur cancer comme si c’était de leur faute s’ils étaient malades et qu’il fallait qu’ils se battent pour obtenir une forme de rédemption.

La stigmatisation des patients atteint de la sclérose latérale amyotrophique/maladie du motoneurone (SLA/MND) augmente leur retrait social et réduit leur qualité de vie ainsi que l’utilisation des technologies et appareils d’assistance qui est si importante pour leur relatif confort et leur survie à long terme.

Je me rappelle un malade qui se plaignait avec humour du personnel médical qui haussait le ton pour lui parler comme s'il était sourd, quand il ne l'ignorait tout simplement pas et s’adressait à son accompagnateur pour lui demander comment lui, le malade, allait.

D'autres malades signalaient qu'ils étaient ignorés dans les conversations car inaudibles, jusqu'à ce qu'ils achètent un système d'amplification de la parole.

Par ailleurs, avoir la tête inclinée, baver, amène des regards insistants et dérangeants des personnes rencontrées quand elles ne sont pas des familiers du malade.

L'étude faisant l'objet de ce post rend compte de l'influence d'une série de ces facteurs sur la stigmatisation auto-perçue rapportée, si ces influences restent importantes au fil du temps et comment, le cas échéant, la stigmatisation varie au fil du temps. Elle est dérivée de l'étude Trajectories of Outcomes in Neurological Conditions-ALS (TONiC-ALS) au Royaume-Uni.

Les données collectées entre 2013 et 2019 ont été utilisées pour cette analyse afin d'éviter l'influence éventuelle de la pandémie de Covid sur les comportements. Les participants ayant complété un questionnaire de base étaient éligibles pour un suivi avec des questionnaires répétés à au moins 4 mois d'intervalle, avec un intervalle de 11 mois entre le début et le premier suivi. Les chercheurs ont suivi les participants sur 30 mois.

Au total, 1059 personnes atteintes de SLA/MND ont contribué à cette analyse. Avec un âge moyen de 65 ans, la durée moyenne depuis le diagnostic était de deux ans. Les deux tiers des malades étaient des hommes. La plupart des patients étaient mariés ou vivaient avec leur partenaire. Plus de la moitié étaient à un stade avancé de leur maladie. Un quart d'entre eux avait une maladie caractérisée par début bulbaire.

Le questionnaire portait sur les sujets suivants.

- La capacité physique, la fatigue, l'essoufflement.

- Les symptômes évidents comme la spasticité, les spasmes musculaires. Les crampes, la tête tombante, la bave ;

- La stigmatisation ressentie et effective.

Près de la moitié des personnes interrogées ont indiqué avoir éprouvé un essoufflement plus ou moins important. La plupart des participants ont également évoqué une raideur musculaire et une fatigue intense.

Plus de 80% des personnes ont indiqué avoir subi une forme de stigmatisation liée à leur maladie. Elles se sont senties gênées par leurs limitations physiques et ont parfois eu l'impression que les autres les jugeaient. Cette stigmatisation était particulièrement marquée chez les femmes, les personnes plus jeunes et celles dont la maladie avait débuté au niveau bulbaire.

La stigmatisation touche une grande partie des personnes atteintes de SLA/MND. Plus de 80% des participants ont déclaré en avoir souffert à un certain degré. Les rires et pleurs incontrôlés, les spasmes musculaires ou les troubles de la parole augmentent le risque de stigmatisation. Les patients plus jeunes présentant un début bulbaire et sans partenaire sont plus vulnérables. À l'inverse, un âge plus avancé et le fait d'être en couple peuvent réduire cette stigmatisation.

De plus, l'estime de soi joue un rôle crucial. Plus l'estime de soi est faible, plus la stigmatisation est élevée.

Durant les 30 mois de l'étude il a été observé que le niveau de stigmatisation pouvait varier au fil du temps.

Les chercheurs ont identifié trois groupes de personnes :

- Un groupe important (plus de 70%) : Ces personnes ont un niveau de stigmatisation élevé dès le début de l'étude et celui-ci a tendance à augmenter avec le temps. Elles ont généralement une moins bonne santé et une estime de soi plus faible.

- Les deux autres groupes : Ces personnes ont soit un niveau de stigmatisation faible et stable, soit un niveau qui évolue différemment.

L’étude comporte évidemment des limites. L’étude actuelle se limite au Royaume-Uni et concerne principalement des patients caucasiens.

En conclusion, la stigmatisation ressentie et effective est fréquemment perçue par les personnes atteintes de SLA/MND. Les personnes plus jeunes et celles présentant un début bulbaire, ainsi que celles présentant une labilité émotionnelle, de la fatigue et de la spasticité ou des stades cliniques plus avancés sont plus à risque de cette stigmatisation.

Throughout the study, incidence rates ranged from 2/100,000 person-years in 2008 to 2.77/100,000 in 2021), with the latter year being the year with the highest incidence recorded.

Throughout the study, incidence rates ranged from 2/100,000 person-years in 2008 to 2.77/100,000 in 2021), with the latter year being the year with the highest incidence recorded. Although there is a large literature on the split hand phenomenon in ALS, knowledge remains limited for other motor neuron diseases, including SMA.

Although there is a large literature on the split hand phenomenon in ALS, knowledge remains limited for other motor neuron diseases, including SMA. Dinitrophenol acts as a proton transporter in the mitochondrial membrane, inhibiting oxidative phosphorylation of ATP and making energy production less efficient. This is because some of the energy that is normally produced from cellular respiration is wasted as heat. This inefficiency is proportional to the dose of dinitrophenol that is absorbed. Thus, as the dose increases, energy production becomes less efficient: metabolism is then activated - more fat is burned - to compensate for the inefficiency and meet energy demands.

Dinitrophenol acts as a proton transporter in the mitochondrial membrane, inhibiting oxidative phosphorylation of ATP and making energy production less efficient. This is because some of the energy that is normally produced from cellular respiration is wasted as heat. This inefficiency is proportional to the dose of dinitrophenol that is absorbed. Thus, as the dose increases, energy production becomes less efficient: metabolism is then activated - more fat is burned - to compensate for the inefficiency and meet energy demands. Angel Bu is the first author, while Ritu Raman is the senior author; the other authors are from MIT’s Department of Mechanical Engineering and MIT’s Koch Institute for Integrative Cancer Research. The authors matured a set of motor neurons on a gel that was a kind of carpet into which they embedded tiny magnets. They then used an external magnet to shake the carpet—and the neurons—back and forth. In this way, they made the neurons work, for 30 minutes a day.

Angel Bu is the first author, while Ritu Raman is the senior author; the other authors are from MIT’s Department of Mechanical Engineering and MIT’s Koch Institute for Integrative Cancer Research. The authors matured a set of motor neurons on a gel that was a kind of carpet into which they embedded tiny magnets. They then used an external magnet to shake the carpet—and the neurons—back and forth. In this way, they made the neurons work, for 30 minutes a day. Early immunotherapies targeting amyloid-β in Alzheimer's disease initially showed reductions in amyloid plaques but failed to prevent cognitive decline. The FDA recently approved lecanemab as the first disease-modifying drug for Alzheimer's disease. However, its benefits appear to be limited to the early stages of the disease, as it does not stop neurodegeneration or improve cognition. This highlights the difficulty of modifying neurodegenerative diseases, which often progress despite treatment.

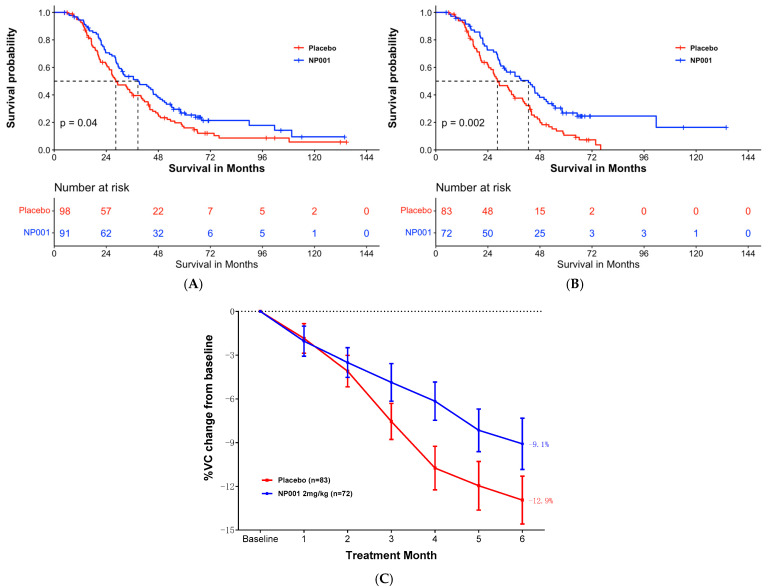

Early immunotherapies targeting amyloid-β in Alzheimer's disease initially showed reductions in amyloid plaques but failed to prevent cognitive decline. The FDA recently approved lecanemab as the first disease-modifying drug for Alzheimer's disease. However, its benefits appear to be limited to the early stages of the disease, as it does not stop neurodegeneration or improve cognition. This highlights the difficulty of modifying neurodegenerative diseases, which often progress despite treatment. For example, the authors claim that survival of ALS patients with inflammation is 16 months longer than in the placebo arm. At 72 months there were only 3 people in the inflammation subset and two people in the placebo arm. Nobody can say anything about these numbers. If we use the same criteria, it shows that NP001 worsened the condition in all pALS with respect to the placebo branch, as starting from 72 months there were fewer survivors in the NP001 arm than in the placebo.

For example, the authors claim that survival of ALS patients with inflammation is 16 months longer than in the placebo arm. At 72 months there were only 3 people in the inflammation subset and two people in the placebo arm. Nobody can say anything about these numbers. If we use the same criteria, it shows that NP001 worsened the condition in all pALS with respect to the placebo branch, as starting from 72 months there were fewer survivors in the NP001 arm than in the placebo.